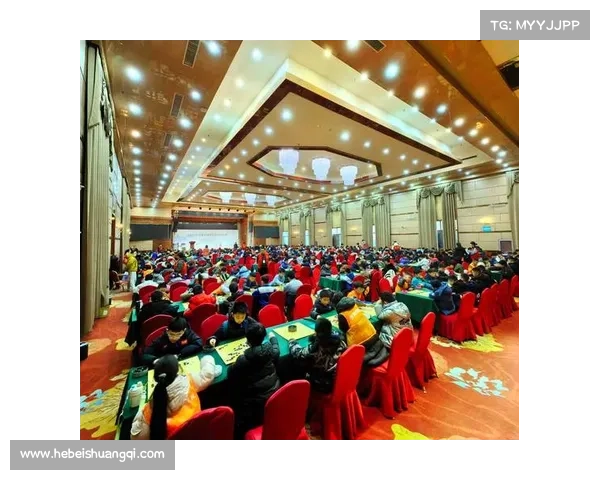

围棋第一赛事(围棋第一赛事是哪一年)

1988年4月2日,日本东京落下的第一枚棋子,改写了围棋的历史轨迹。富士通杯世界职业围棋锦标赛的诞生,标志着围棋从东亚传统文化竞技正式迈入全球化的职业赛事时代。作为史上首个世界围棋大赛,它不仅打破了国界壁垒,更以制度化竞技框架重塑了围棋的现代面貌——冠军奖金1500万日元24国棋手单败淘汰的赛制,为后世所有围棋赛事奠定了范式。这一年的意义远超赛事本身,它是围棋从艺术走向竞技从区域走向全球的分水岭。

赛事诞生的历史背景

围棋国际化进程的必然需求。围棋虽起源于中国春秋时期,南北朝时传入朝鲜半岛,唐代东渡日本,但其现代职业化进程长期由日本主导。20世纪80年代,韩国围棋崛起,中韩棋手水平逼近日本,传统三国演弈格局亟待一个国际化舞台。台湾实业家应昌期同期筹备应氏杯(1988年8月),而日本棋院联合富士通公司以更高效执行力抢先推出富士通杯,以“首个世界赛”头衔奠定历史地位。

经济与文化双重驱动的产物。日本经济泡沫巅峰期成为赛事孵化温床。富士通公司斥资打造高额奖金体系(冠军1500万日元),远超当时各国国内棋战;同时日本棋院凭借其成熟的职业制度与媒体资源,构建起覆盖全球的参赛网络,吸引中韩顶尖棋手赴日竞技。这一模式首次将围棋的商业价值与文化输出紧密结合,为后续赛事提供了商业化范本。

赛事设计与竞技创新

开创性赛制架构。富士通杯采用24人单败淘汰制,半决赛前均为单局决胜,半决赛起引入三番棋,决赛采用单局定胜负。这一设计平衡了赛程效率与关键对局深度,尤其单败淘汰制极大增强了赛事悬念。对比应氏杯的四年周期与五番棋决赛,富士通杯的年赛制更利于维持竞技热度。

规则统一与国际化尝试。赛事采用日本围棋规则(黑贴5.5目),但首次允许各国棋手保留本土行棋习惯。例如中国棋手马晓春在1989年四强赛中执黑使用“中国流”布局击败日本超一流棋手小林光一,引发国际棋坛对布局文化差异的讨论。这一包容性设计成为日后世界大赛协调不同规则的基础。

冠军群像与三国博弈

早期垄断与“宇宙流”传奇。首届冠军武宫正树以“三连星”和“宇宙流”布局征服棋坛,其不羁的棋风打破了日本传统本格派统治,被誉为“美学围棋的巅峰”。前六届冠军由日本(武宫林海峰赵治勋大竹英雄)与韩国(曹薰铉刘昌赫)包揽,中国仅马晓春在1995年第九届突破。

赢咖7极悦韩流崛起与王朝更迭。李昌镐在1998年第11届夺冠(17岁)开启韩国统治时代,此后十年间韩国豪取15座奖杯,曹薰铉李世石朴永训各创连霸纪录。中国直到2000年后孔杰古力才逐渐破局。这一格局映射了三国围棋实力变迁:日本固守传统韩国竞技化改革中国后期发力。

全球化推动与文化辐射

职业棋手生态的重构。富士通杯的高额奖金与荣誉直接催化了职业棋手的跨国流动。韩国棋院据此建立“世界赛积分制”,将国际战绩与国内段位晋升挂钩;中国棋手常昊在1997年四强赛后坦言:“富士通杯让中国年轻棋手意识到,必须研究日韩棋谱才能生存”。

围棋教育的范式革新。赛事电视转播推动欧美围棋社群扩张。德国围棋协会统计,1988-1995年会员增长300%,多国将围棋纳入课外教育体系。中国围棋甲级联赛(1999年创立)借鉴其商业运作,设置主将制与高额对局费(2018年柯洁单局收入达15万元),形成职业化闭环。

停办启示与历史遗产

泡沫消退与时代局限。2011年富士通杯因日本经济衰退及赞助收缩停办,深层原因在于赛制创新停滞:24人规模遭64人公开赛(如BC卡杯)冲击,单败淘汰的偶然性亦被质疑。中韩赛事崛起(三星杯LG杯)分流顶尖棋手,日本棋手国际竞争力下滑加速其衰落。

精神传承与技术启蒙。尽管停办,富士通杯奠定的“世界冠军”价值体系延续至今。其档案成为AI训练关键数据:AlphaGo曾深度学习武宫正树对局,其“宇宙流”胜率被AI重构为新型外势理论。而赛事推动的跨国竞技文化,直接催生围棋“奥林匹克”——应氏杯的四年周期与奥运同步,延续围棋国际化使命。

结语:永恒的第一性

富士通杯的24年历程,是围棋从文化符号蜕变为全球竞技运动的缩影。它证明了围棋现代性的三重根基:制度化的赛事设计商业化的价值开发跨国化的竞技交流。当下围棋面临AI颠覆(如AlphaGo重构棋理)与赛事多元化挑战,但富士通杯的历史启示依然清晰:围棋的活力源于对“第一性”的坚守——即超越胜负的文化对话与创新勇气。未来研究可深入挖掘其档案中的跨文化博弈数据,或结合AI分析冠军棋手的决策美学,让1988年的那颗落子,继续在数字时代激荡新局。